ドラムを習得する道のりを表した「トップページ」を参考にしてみてください。(←必見!!)

理論を頭だけで理解するには不向きなものがあります。実戦を何度か経験したことがあるだけで、「あーなるほど!」となるものが多いです。ある程度人と合わせられるようになったらジャムセッションに行って経験してくることをオススメいたします。なかなか最初は怖いものですが…

動画はこちら!

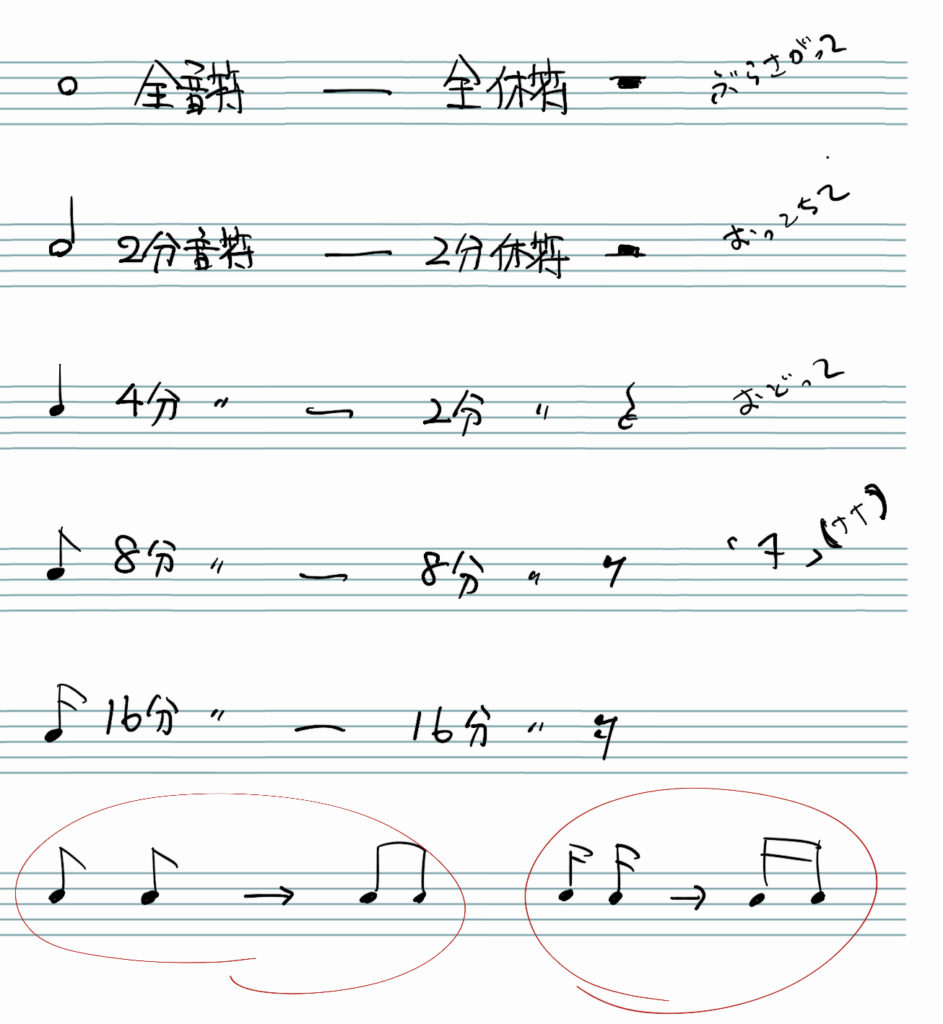

音符と休符

下の図で解ってもらえますでしょうか?

右側が音符 同じ長さの休符が左側に。

この辺もとりあえず、仕組みさえ理解してあとは実際に使っていくことで覚えていく感じが良いでしょう。

休符の覚え方

小学生の頃「ぶらさがってー落っこちてー踊ってー7(なな)」と覚えたりしました。

一番下赤丸は「旗」を結合した例。

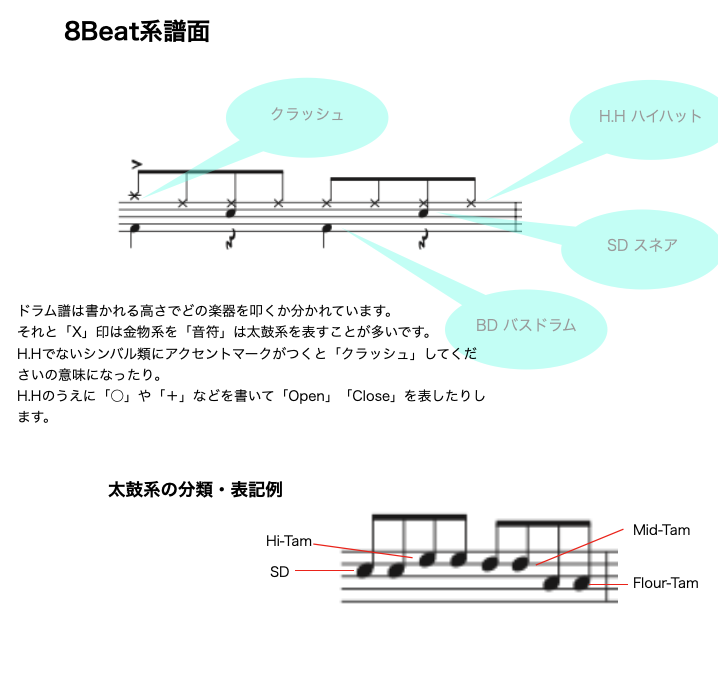

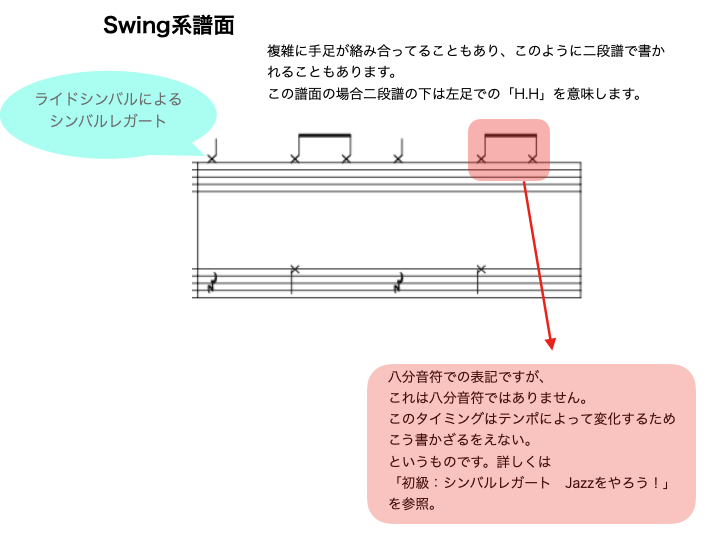

ドラム譜

ドラム譜は特殊な譜面になります。が、かっちり決まったものではなく人によって書き方も微妙に違っていたりもするものです。

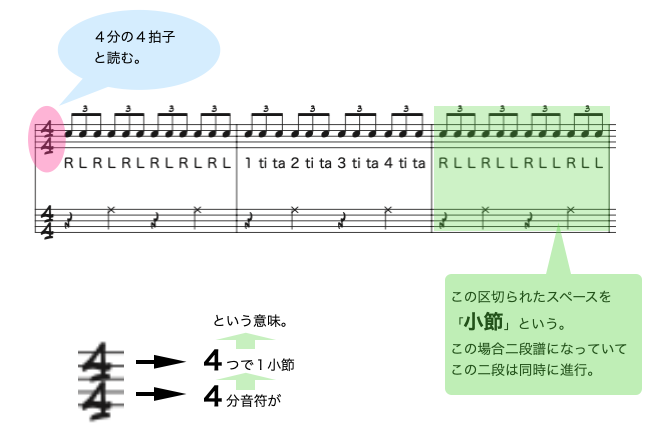

何拍子!?

代表的なものに「4分の4」「4分の2」「4分の3」「8分の6」などがあるがそれぞれは追々でいいでしょう。まずは「4分の4」拍子が何を意味しているかを知っていればOK!

音符の下や上にいろいろな事を書くことがあります。「手順」や「発音」です。これもやっていくうちに理解していくでしょう。

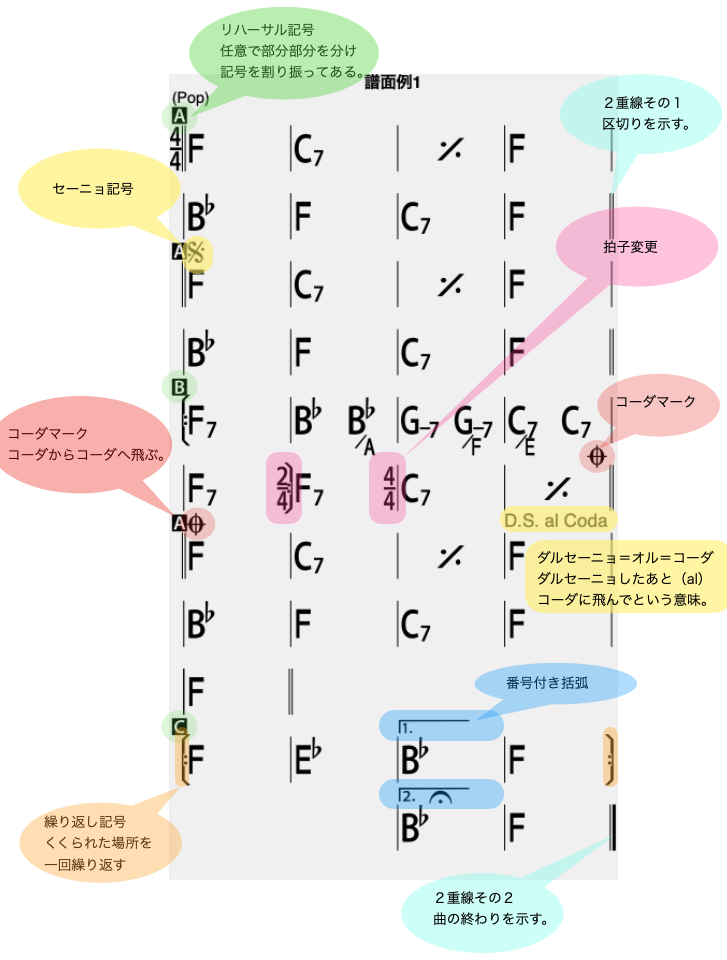

繰り返し記号などの譜面のあれこれ!

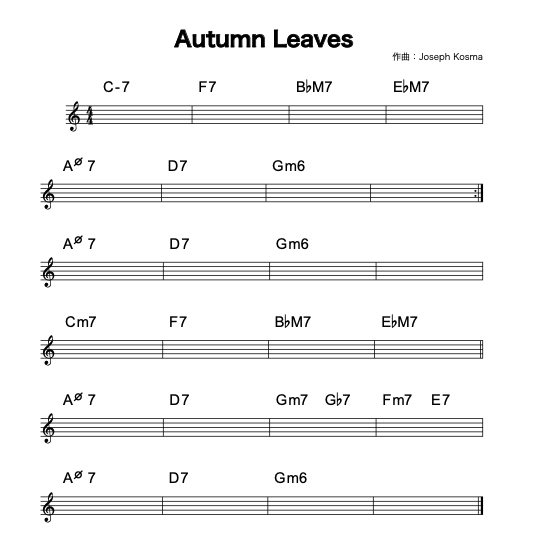

こういったコードネームしか書いていない譜面をコード譜といいます。

色々とあげていますが、動画と一緒に理解していく事をお勧めします。実際は実戦で経験しないと身についているかは少々疑問が残りますが・・・まあ最初はこんなもんでOKとしましょう!

iReal Proのコード譜です。iReal Proの説明も必要ですね〜。(後述)

難しいですが、この程度がわかっていれば、ほぼ大丈夫です。

コードについては「ドラマーに必要な音楽理論その2」で!(リンク準備中!)

まずは構成を理解しよう。

有名な「枯葉」の譜面です。

このシリーズ(ドラマーに必要な音楽理論編)の次回か次次回かで使う譜面です。

(六段目のAm7−5は E♭としたいとこですが今回は、これでいきます。)

注:これは、わからなくても気にしなくて良い。いわゆるつっこまれそうなんで先に言っておく的な・・・

くだらなくて書く必要ないですわな・・・

さてさて問題です。

構成を簡潔に説明せよ。

- まずは繰り返し記号が8小節目にありますね。でも対となる戻るとこがありませんね。

この場合は一番最初まで戻ります。

なので最初は8小節を2回繰り返しです。 - リハーサル記号がついていませんね。これは任意でつけるものです。ということは場合場合で付け方が違うこともありうるわけですね。

この場合、最初の8小節を「A」次の8小節を「B」最後の8小節を「C」としましょう。 - 順番は「A – A – B – C」となり全部で「32小節」となりますね。

答えは 「A – A – B – C 」32小節。

となります。これ以上でもこれ以下でもダメです。強いて言うなら

「 A8 – A8 – B8 – C8 」もしくは「A – A – B – C 8 – 8 – 8 – 8 」でしょうか。

簡潔に述べるにも必要な情報を抜き出さねばなりません。

そのために任意の区切りもつけなくてななりませんしね!

やはり「パッ」と出てくるようになるには慣れが必要です。そう実戦が必要です。

この辺はいずれ譜面から瞬時に情報を抜き出すのに必要な技術になります。が今の段階ではそこまでは難しいです。徐々にやっていきましょう。

現段階では、

- 音符、休符の長さを知る。

- ドラム譜

- 拍子の概念を知っておく。(本格的に知るにはまだまだです。とりあえずの段階)

- 繰り返しなどの記号を覚える。

- 構成を把握する。(これに関しては習得は少し先になるでしょう。Latinが演奏できるようになってくるとわかってきます。他の楽器はまずこれがないとお話になりませんが、ドラムの場合少し「後ほど」になる感じです。)

その他

譜面が4小節で一段になっていますね。これは非常に重要なことです。

音楽は4小節単位に動くことが多いからです。変なところで段を変えてあると非常に読みづらいものになります。

そのうち、「4小節二段」という「図形」が頭に描かれていると良いです。この話はまた後日にいたしましょう。

コメント