4つのドリルを紹介しました。これを応用すると色々なことが見えてくるのですが、まずは横の関係というか「3拍子と4拍子」との関連を見出してあたかも同時に存在するかのような感覚を育てることができます。この捉え方も人それぞれで違いがあるでしょうけど、私はあまりデジタルチックに捉えてません。まあその辺のレベルの話はかなりのレベルになってしまうので置いておいて、その基本的なものを紹介していきます。うまく行き来できるようになるには各々試行錯誤することが必要となりコツを見つけるまで時間はかかるでしょうが、自分なりに模索することにより理解も深まると思います。今回の項目はそれに対するヒントとなりうるはずです。

まあ今回は一番下の例だけをとりあえず、「ある程度、理解し慣れておく」が目標です。

下にドリルのリンクを貼っておきます。

| 「リズムトレーニング・ドリル01(3連符基軸編)」 |

| 「リズムトレーニング・ドリル02-前編(16分音符基軸編)」 |

| 「リズムトレーニング・ドリル03-中編(16分音符基礎編)」 |

| 「リズムトレーニング・ドリル04-後編(16分音符1拍半編)」 |

練習に役立つチャートがある。トップページはこちら!

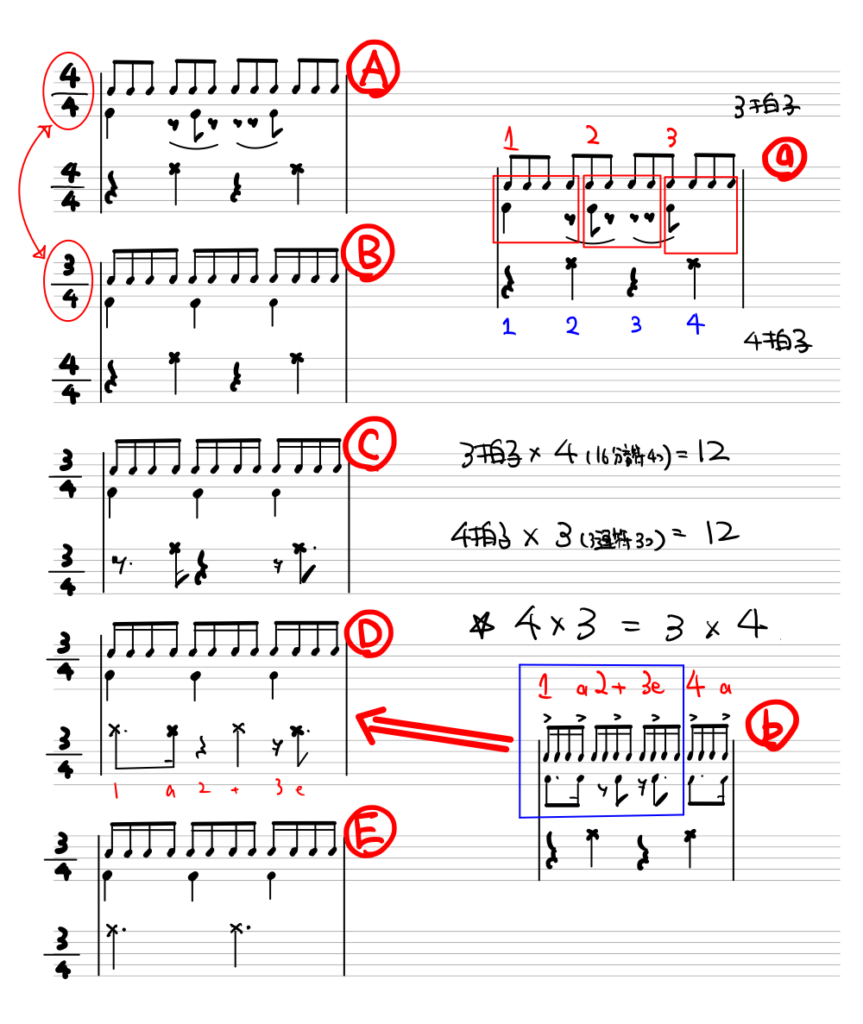

「3拍子と4拍子」の関係

全くの別物だと捉えてる人も多いかもしれませんが、この二つは兄弟のようなものなのです。

そしてよく見かけるのが「3拍子に苦手意識」思っている方。これはハッキリ言って「4拍子の理解も深くない。」と同意義と言わざるおえないのです。

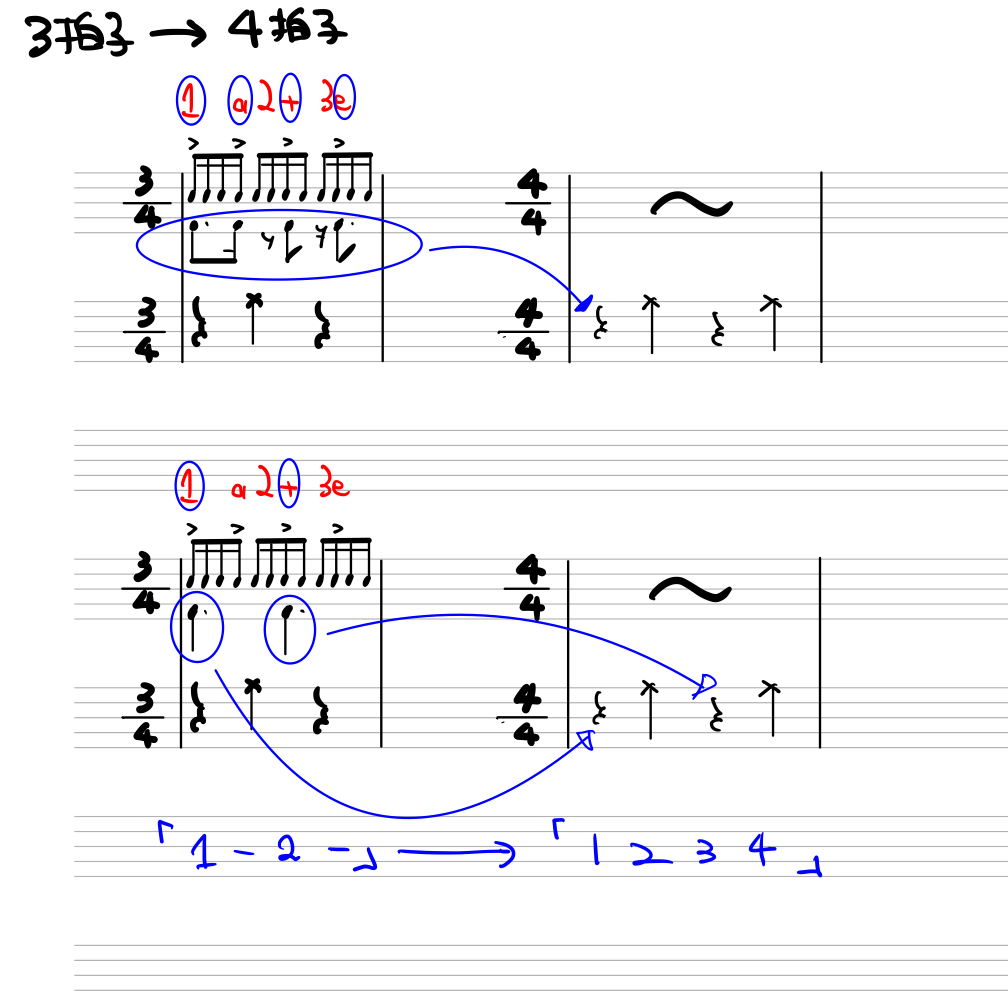

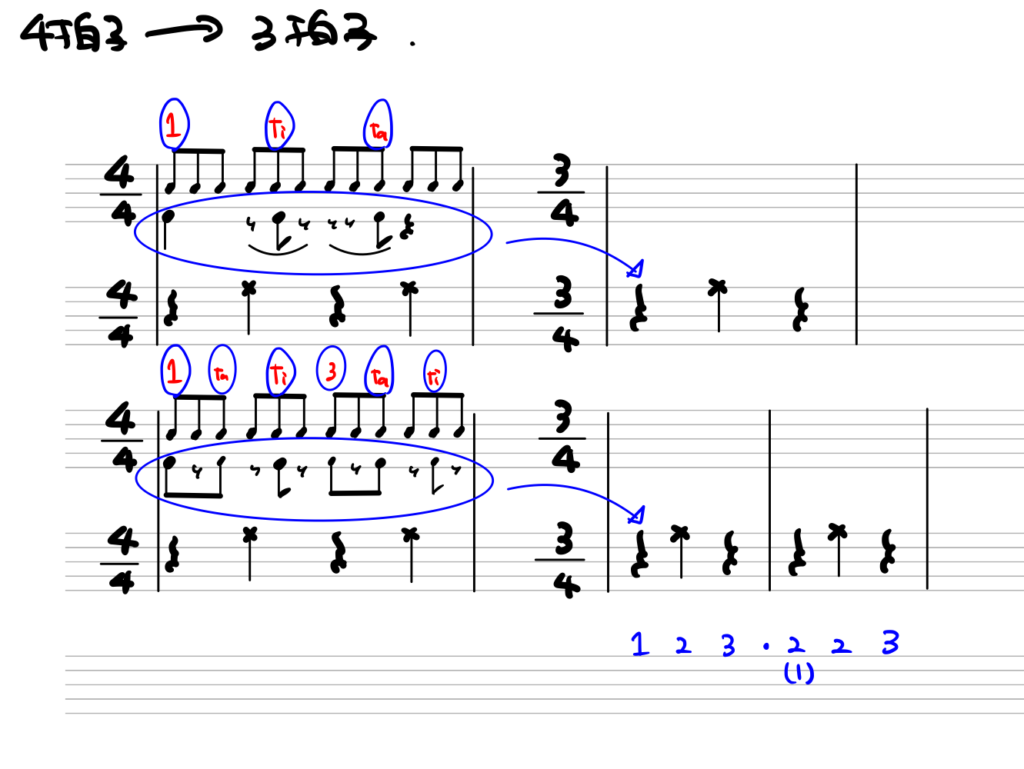

行き来するパターン

実は何パターンかがあり一つ覚えればいいというものではありません。

ここでは、幾つものパターンを覚えるのに必要な基礎を身につけるにとどめておきます。なぜならこれだけでも十分に時間を割いて習得する必要があるからです。

(そこまで説明してるとメチャクチャ長くなる!ともいう。)

このパターンについては後日改めてまとめます。今はこの関係性を認識しつつドリルを進めて習得、理解していくことが重要です。

まあ、いくつか図にしておきます。

今回、紹介する鍛え方

なかなかに見ないメソッドだと思われます。もちろん私のオリジナルです。

他のあらゆる楽器の人にも有効な訓練です。電車内でもできます!

が、熱中しすぎると白い目線で見られ「職質」されるかもしれません。気をつけましょう!

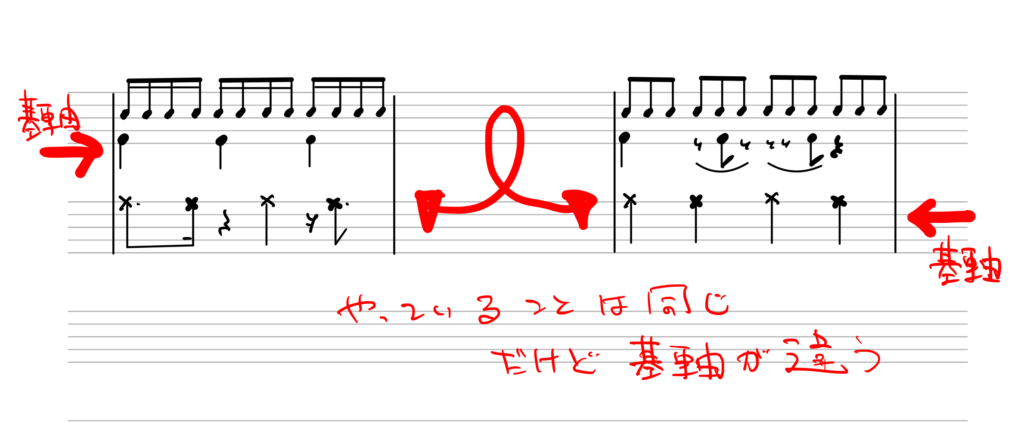

基軸としているものが違うとサウンドも変わってくると思います。デジタル的にはそんなことはなく全く同じものになるでしょうが、実はこの「サウンドが変わる。」ことが大事!リズムはデジタルで表せられないことがわかります!?

さてこの原稿を書いているのは、激動の2021年末 次回更新は年が明けてからになりそうです。

では皆さん良いお年をm(_ _)m

コメント